РЕЖИМ НА КАРАНТИНЕ: ОБРАТНЫЙ ТРАНЗИТ, ЭРОЗИЯ ХАРИЗМЫ И ИНВЕРСИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Для России прошедший год стал не только годом пандемии, но и годом завершения «обратного транзита» — перехода от более мягкого типа авториатрного режима к режиму авторитарной гегемонии. Отмена конституционного ограничения по числу сроков для действующего президента обозначает смену в иерархии подотчетности: не президентский пост подотчетен конституционным установлениям, а конституция есть инструмент в руках диктатуры президентской власти.

Как показывают опросы, поправка об «обнулении» расколола общество почти пополам. Однако низкий организационный потенциал российской оппозиции, эффективность репрессивных практик режима и не консолидированность антиавторитарной повестки не позволили мобилизовать общественную кампанию сопротивления поправкам. Пандемия и карантин лишь в некоторой мере способствовали тому, что «обнуление» не встретила организованного сопротивления. Как показывает мировой опыт, пандемия не стала непреодолимым препятствием для политических мобилизаций и массовых протестов там, где за ними стояли сильные политические эмоции. В то же время пандемия и сопутствующие ей социальные и экономические шоки не привели к росту протестных настроений в России: реакция и действия властей в ответ на эпидемию воспринимались в целом населением как адекватные.

Несмотря на успех авторитарного ре-дизайна конституции сочетание экономической стагнации, ослабления харизматической легитимности, протестного регионализма и существеннхе изменений в структуре медиа-потребления формируют серьезные вызовы для режима и провоцируют его на расширение политического контроля и репрессивных практик. В краткосрочной перспективе это позволит сдерживать проявления недовольства, но будет усиливать ощущение социальной стагнации, расширяя «зону отторжения» режима в дальнейшем.

_____________________________________

* Автор – вице-президент Фонда Либеральная миссия

Авторитарная гегемония: институты и признаки

Для России прошедший год стал не только годом пандемии, но и годом существенного рубежа в ее политической истории. Отмена конституционного ограничения числа сроков для действующего президента обозначает, как правило, окончательную

консолидацию деспотического правления (авторитарной гегемонии). Вне зависимости от того, воспользуется или нет Владимир Путин возможностью вновь избираться (а опыт говорит, что непременно воспользуется, если только не вмешаются привходящие обстоятельства), изменение этой конституционной нормы под действующего президента отражает фактически произошедшую смену иерархии подотчетности: не президентский пост подотчетен конституционным установлениям и ограничениям, а конституция есть инструмент в руках сложившейся машины президентской власти и может переписываться в ее интересах. В результате, Россия присоединилась к группе постсоветских (Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан и Беларусь) и африканских (Бурунди, Конго, Камерун, Руанда, Чад, Сенегал, Судан и др.) консолидированных авторитарных режимов, прошедших этот путь к персоналистской президентской диктатуре прежде нее.

Наиболее распространенная в сравнительной политологии типология режимов опирается на оценку уровня электоральной конкуренции, подотчетности власти, а также уровня политических прав и гражданских свобод предполагает около шести градаций[1] (см. Табл.1). За три постсоветских десятилетия Россия совершила «обратный транзит» от состояния промежуточного электорального режима в 1990х гг. (неконсолидированная демократия) к конкурентному авторитаризму 2000х, т.е. режиму, где отсутствует нормальная сменяемость власти и свободные и справедливые выборы, но в то ж время сохраняются достаточно широкие гражданские свободы, а репрессии играют крайне незначительную роль, и затем, уже в 2010 е гг. – к режиму авторитарной гегемонии. В целом, конкурентные авторитаризмы обычно характерны для стран со слабой демократической традицией и высокими темпами экономического роста: авторитарный статус-кво опирается здесь на значительную удовлетворенность граждан текущим положением дел, оппозиция непопулярна, а насилие и репрессии играют незначительную роль. Однако при ухудшении экономической динамики такие режимы либо переживают кризис, либо трансформируются в более жесткие авторитарные режимы с гораздо более высоким уровнем репрессивности и политического контроля.

Таблица 1. Типология политических режимов и российский «обратный транзит».

| Электоральная демократия | Электоральный авторитаризм | Закрытый режим | |||

| Либеральная демократия | Электоральная демократия | Промежуточные режимы | Конкурентный авторитаризм | Авторитарная гегемония | Диктатура |

| Конкурентные выборы, регулярная сменяемость, независимый суд

Оценки Freedom House (FH): 1 – 2 |

Конкурентные выборы, сменяемость, отсутствие верховенства закона

Оценки FH: 2 — 3 |

Конкурентные выборы, значительные нарушения и коррупция, отсутствие верховенства закона. Оценки

FH: 3 — 4 |

Ограниченный доступ к выборам, нет сменяемости, систематические фальсификации, обеспечивающие доминирование инкумбента и доминирующей партии. Оценки

FH: 4.5 – 5.5 |

Неконкурентные выборы и тотальные фальсификации обеспечивают абсолютное доминирование инкумбента и доминирующей партии (75 – 100%)

Оценки FH: 6 – 7 |

Нет всеобщих выборов

Оценки FH: 6.5 – 7 |

| США, Швеция, Чехия, Эстония | Мексика, Монголия, Бразилия,

Молдова |

Индонезия, Армения, Украина, Россия в 1990е | Малайзия, Габон, Россия в 2000е | Туркменистан, Узбекистан, Пакистан, Ангола, Россия конец 2010х | Бруней, Саудовская Аравия, Китай |

Показателями и признаками этого второго перехода России от конкурентного авторитаризма 2000х к авторитарной гегемонии стали (1) резкое усиление репрессивности режима в 2010е гг., (2) снижения уровня политических прав и гражданских свобод (3.7 – средний бал Freedom House для России в 1990е, 5.3 – в 2000е гг. и 6.4 – в 2014 – 2020 гг.), (3) рост уровня фальсификаций и административного вмешательства в выборы (результат действующего президента в первом туре выборов выше 75%, как правило, свидетельствует о полной фиктивности электоральных процедур), а также (4) отмена конституционных ограничений по количеству сроков для действующего президента. В результате, сегодня Россия входит в тридцатку самых несвободных стран мира в рейтинге Freedom House и в панель 35 стран с самым низким уровнем конкурентности по версии исследовательского проекта Varieties of democracy, V-DEM[2].

В предыдущих брифинг-докладах серии «Либеральная миссия – экспертиза» этого года мы подробно анализировали как содержание пакета поправок к конституции (см. «Деконструкция конституции. Что нужно и что не нужно менять в российском основном законе»[3]), так и политическую кампанию их одобрения («Новая (не)легитимность. Как происходило и что принесло России переписывание Конституции»[4]). Здесь повторим лишь основные тезисы.

Помимо главной поправки, обнуляющей сроки для действующего главы государства и обозначающей, таким образом, приоритет президентской власти по отношению к конституционным установлениям, сопутствующий пакет поправок призван, прежде всего, утвердить принцип президентской супрематии – специфическую конституционную модель, характерную для ряда авторитарных режимов Африки и бывшего СССР, де-факто игнорирующую принцип разделения властей и закрепляющую примат президентской власти. Это тип недемократических, не республиканских конституций, декларирующих народовластие, но де-факто реализующих модель президентской диктатуры. Помимо этого, пакет поправок привнес в конституцию дух социального консерватизма, ограничил пассивные избирательные права отдельных категорий граждан и отменил принцип приоритета международных правовых обязательств России. В итоге, принятые поправки создали внутреннее противоречие в тексте конституции: теперь ее изменяемые главы (в которые вносились поправки) в значительной мере противоречат содержанию неизменяемых глав. Нет сомнений, что в условиях произвола правоприменения власти смогут оперировать положениями изменяемых глав, игнорируя принципы, заложенные в неизменяемых[5].

Сама процедура принятия поправок не соответствовала порядку, прописанному в Конституции: за одну «поправку» были выданы 206 правок текста, что явно требовало применения процедуры принятия новой конституции либо (в крайнем случае) принятия каждой поправки по отдельности. Выдуманная ad hoc процедура их принятия представляла собой своеобразный микс из описанных в конституции процедур принятия одной поправки и принятия новой конституции и, в итоге, не соответствовала ни одной их них[6]. Наконец, всероссийское голосование по поправкам по упрощенным в условиях пандемии правилам сделало практически невозможным контроль за его ходом для независимых наблюдателей и сопровождалось беспрецедентными по масштабам фальсификациями, идентифицируемыми статистическими методами и наблюдателями. Можно сказать, что поправочное голосование утвердило новый стандарт административного произвола в определении результатов «голосований».

Однако и внутренняя противоречивость норм, и искажение процедур принятия поправок, и фальсификация «народного волеизъявления» сами по себе — обычные практики авторитарной гегемонии, свидетельствующие, что институциональные механизмы контроля исполнительной власти (парламент, суд, конституционный суд, политические партии) подавлены и не работают. Как показывают подсчеты, из 60 попыток продления президентских полномочий за пределы конституционных лимитов, предпринятых в разных странах с 2000 г., неуспешными оказались 20 – одна треть, и практически всегда ключевую роль в этих неудачах играли массовые протестные мобилизации, т.е. выход граждан на улицы[7]. Иными словами, успех или неудачу подобных квази-легальных конституционных переворотов зависит от способности оппозиции мобилизовать гражданское сопротивление, к которому в случае его достаточного размаха могут примкнуть различные отряды элит и широкие слои избирателей, сохранявших прежде относительную лояльность режиму.

Таким образом, одним из самых важных событий прошедшего года следует считать не только сам факт переписывания конституции в интересах президентской «вертикали», но также неспособность общества и оппозиции организовать ему сопротивление. Это обстоятельство выглядит тем более примечательным, что, согласно социологическим опросам, недовольство «обнулением» президентских сроков Владимира Путина было весьма широким. В социологических опросах (которые, с большой вероятностью, могут содержать некоторое искажение в пользу большей лояльности ответов) доля сторонников поправок колебалась в диапазоне 40–51%, а противников — 30–45%, причем накануне голосования разрыв между двумя группами сокращался. Однако это недовольство, как можно заключить, носило достаточно пассивный характер, а российская оппозиция не сумела предложить убедительные стратегии координации, что в результате позволило властям создать успешную имитацию «подавляющего одобрения» поправок. Это «поражение без сражения», в свою очередь, вызвало волну социальной депрессии среди нелояльных режиму контингентов во второй половине прошедшего года.

Насколько пандемия и сопутствующие ей ограничительные меры способствовали такому сценарию?

Ковид в социальном измерении: реакция населения на эпидемию и меры властей

Как и в экономике, социальные последствия пандемии, сопутствующих ей административных ограничений и экономической депрессии оказались гораздо более ограниченными, чем это можно было предположить весной.

В целом, как показывают данные исследования фонда «Общественное мнение», проводившего регулярные обширные опросы по этой теме, реакция российского населения на эпидемию и связанные с ней эффекты была схожей с реакцией населения во многих странах. Как видно на Графике II-A (см. Приложение II), первой реакцией населения на объявление карантина в конце марта стал испуг (не боялось заболеть в этот момент менее 30% респондентов) и сопутствовавшее ему «ралли вокруг флага» — мобилизованная поддержка жестких мер властей (не одобряли их действия в начале апреля лишь 10%). Однако после первоначального шока, на протяжении весны скепсис в отношении угрозы ковида нарастал: число не боявшихся заболеть выросло летом до 45%, параллельно росли недоверие к информации об эпидемии, распространяемой официальными СМИ (45 – 50% в июне – июле), и негативные оценки действий властей (до 25 — 30% от числа опрошенных). В этот момент «эпидемиологической успокоенности» и после отмены жесткого карантина, вызвавшей прилив общественного оптимизма, проходило голосование по поправкам: соответственно, его проведение не вызвало широкого возмущения избирателей, на что отчасти надеялись оппоненты Кремля.

Осенью, с началом второй волны эпидемии ситуация изменилась. Число не опасающихся заболеть вновь снизилось до 20 – 25%, недоверие к информации о развитии эпидемии оставалось высоким и даже росло; доверие к мерам властей по борьбе с эпидемией снижалось на протяжении осени, но стабилизировалось, по данным ФОМ, в декабре (см. Графики II-B и II-C в Приложении II). Однако важно иметь в виду, что среди не доверяющих информации об эпидемии и не испытывающих доверия к мерам властей присутствуют две группы с прямо противоположными установками. Как видно из Табл. …, Из 50% опрошенных, не доверявших информации об эпидемии в июльском опросе ФОМ (на пике «эпидемиологической успокоенности») две трети считали, что СМИ преувеличивают угрозу эпидемии, а одна треть – что преуменьшают, а, согласно октябрьскому опросу «Левада-центра» (в начале второй волны), 60% не доверяющих информации об эпидемии делятся на две почти равные группы – считающих, что угроза преувеличена и что преуменьшена (см. Табл. II-D в Приложении II). Соответственно, и меры властей по борьбе с эпидемией оцениваются с противоположных позиций: считающие необходимым второй жесткий локдаун и его противники в октябре составляли две равные группы (см. График II-E в Приложении II). При этом наименьшей поддержкой локдаун пользовался среди представителей старших рабочих возрастов (40 – 54 года), бедных («едва хватает на еду») и жителей крупных городов за исключением Москвы.

Эта социально-демографическая картина вполне соответствует общей закономерности восприятия пандемии в мире как своего рода trade off экономических издержек и «угрозы выживанию». В более бедных сообществах экономические потери имеют больший вес, более богатые могут себе позволить большие масштабы экономических потерь ради снижения рисков и смертности. С другой стороны, в больших городах выше доля сервисной экономики и некорпоративного сектора, где сосредоточены основные и невосполнимые финансовые потери локдауна. Так или иначе в отношении к эпидемии и сопутствующим ей мерам властей российское общество (как и многие другие) оказывается расколото на группы с прямо противоположными оценками и претензиями. При этом подобные расколы могут иметь как социально-экономическую (богатые – бедные), так и ценностно-идейную подоплеку. Так, например, в США восприятие степени угрозы эпидемии, а значит и отношение к сопутствующим ограничениям, сильно зависело от партийности респондентов: важнейшей угрозой эпидемию считали летом более 80% респондентов-демократов и вдвое меньше республиканцев[8].

В результате, значимым политическим фактором эпидемия становилась лишь в тех странах, где первоначально власти занижали угрозу ковида и не вводили ранних упреждающих мер. В этом случае последующее развитие эпидемии – рост заболеваемости и смертности – подрывало доверие к ним и выставляло их в глазах населения как неэффективных и некомпетентных, усиливая и резонируя сопутствующие поводы недовольства, как это случилось, например, в Беларуси. В России же реакция властей вполне соответствовала усредненным ожиданиям: жесткие меры ранней весной на фоне испуга и неопределенности, ослабление ограничений по мере нарастания скепсиса и усталости от карантина к лету и новые умеренные и выборочные ограничения в ходе второй волны осенью 2020 г. В результате, ни административные провалы, ни недостаточные мощности здравоохранения, ни манипулирование информацией (намеренное занижение масштабов эпидемии и смертности, особенно в летние месяцы) не стали в России факторами консолидации недовольства.

Весьма умеренной оказалась и реакция населения на экономические последствия пандемии и карантинных мер. Все основные долгосрочные индикаторы социальной обстановки «Левада-центра» – оценки положения дел в стране, индексы потребительских, социальных и протестных настроений – не демонстрируют никаких шоковых состояний (см. соответствующие Графики в Приложении III). Напротив, уровень социального напряжения выглядит даже меньшим, чем во время кризиса 2015 – 2016 гг. и в конце 2018 г. Можно высказать гипотезу, что объяснением этого феномена является крайне неравномерное распределение экономических издержек ковид-кризиса. Как показано выше, в экономическом разделе настоящего выпуска, в то время как в целом снижение реальных доходов населения составило в 2020 г. около 4%, зарплаты и пенсии даже выросли более, чем на 2%. Это означает, что бюджетный и корпоративный сектора рынка труда оказались в значительной степени защищены от кризиса, основной удар которого пришелся на сектор малого бизнеса, индивидуального предпринимательства и самозанятости. Однако именно этот сектор в социальном плане является наиболее индивидуалистическим, сегментированным и не склонным к организованным проявлениям социальной солидарности.

Несмотря на то, что эпидемия и сопутствующие ограничения в целом благоприятствовали успеху «поправочной» кампании Кремля, опыт этого года показывает, что при наличии сильных мобилизационных стимулов и «вирусных» повесток ситуация пандемии не была критическим препятствием для протестных мобилизаций. Об этом свидетельствует и внезапный «шторм» Black lives matter, и протестные кампании в Беларуси и российском Хабаровске, беспрецедентные по размаху и продолжительности для этих политических локусов. Фактор эпидемии не останавливал людей, когда они испытывали сильные политические и протестные эмоции. Это означает, что легкость, с которой прошел российский режим поправочную кампанию не может быть приписана эпидемии и карантину. Ее следует адресовать другим факторам: эффективности репрессивных стратегий и институтов политического режима, организационной слабости оппозиции и неконсолидированности анти-авторитарных настроений в обществе.

Вызовы десятилетия: эрозия харизмы, протестный регионализм и инверсия предпочтений

Несмотря на то, что пандемия и связанный с ней реальные и потенциальные социальные шоки не стали большой проблемой для российских властей и даже препятствием для «поправочной» кампании, тенденции общественного мнения, проявившие себя и укрепившиеся в этом году, выглядят серьезным вызовом для режима – вызовом, который будет определять политическую динамику и политические стратегии акторов в начавшемся десятилетии. Совокупность факторов, формирующих эти вызовы, по нашему мнению, выглядит следующим образом:

- продолжающаяся экономическая стагнация – крайне низкие темпы роста на фоне нарастающих бюджетных ограничений (см. подробнее в экономическом разделе этого выпуска),

- «усталость от лидера» — девальвация харизматической легитимности,

- протестный регионализм, разделяемый населением и местными элитами (см. об этом в разделе Александра Кынева в настоящем выпуске),

- трансформация медиа среды, подрывающая эффективность практик «информационной автократии», игравших значительную роль в обеспечении авторитарного равновесия в России прежде.

Эффекты «усталости от лидера» и протестного регионализма ярко проявили себя в двух протестных кампаниях осени 2020 г. – в Беларуси и российском Хабаровске. В случае Лукашенко утрата харизматической легитимности выглядит особенно наглядной: патерналистские повестки и риторические ходы, которые обеспечили Лукашенко безраздельное доминирование в белорусской политике 20 лет назад, совершенно не работают сегодня для значительной части беларусского общества и в особенности более молодых когорт. Предложенные Лукашенко более 20 лет назад «советские» цели и ценности: стабильность, занятость и умеренный рост под покровительством России – потеряли притягательность для значительной части беларусов.

Протесты в Хабаровске также обозначили несколько важных проблем. Прежде всего под сомнение была поставлена модель управления элитами, которая успешно использовалась Кремлем два десятилетия: обвинения в коррупции и уголовные преследования нелояльных представителей элиты немедленно лишали их не только карьерной позиции и социального статуса, но и какой бы то ни было общественной поддержки. В случае Сергея Фургала предъявленные Москвой тяжкие обвинения оказались менее значимы, чем повестка регионального сопротивления «диктату Москвы» и коррупции, ассоциируемой с «вертикалью власти» (ср. сокрушительное поражение «Единой России» в Хабаровском крае на региональных выборах 2019 г.). Эта ситуация переворачивает конструкцию, на которой был создан политический капитал раннего путинизма, когда, напротив, с «вертикалью власти» связывались надежды на ограничение коррупции и произвола местных элит. Характерно, что одним из центральных конфликтов в отношениях Москвы и Хабаровской администрации стало падение рейтинга президента на фоне роста рейтинга губернатора в крае[9]. Таким образом, «изношенность» харизмы и повестки, с одной стороны, и усиление протестного регионализма, с другой, создают угрозу путинской модели управления – легитимности созданной им президентской «вертикали».

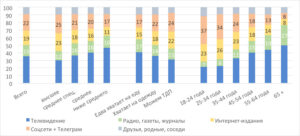

Наконец, еще один системный вызов политическому режиму связан с изменениями структуры медиа-потребления. Эта тенденция обозначилась еще в 2019 г. в связи с летними протестами в Москве[10], но в 2020 г. стала более очевидной и масштабной. Речь идет о том, что в последние три года существенно сокращалась роль телевизора и традиционных СМИ (радио, газеты, журналы) в структуре источников информации населения и, наоборот, возрастала роль интернет-изданий и в особенности социальных сетей. Как видно на Графике 1 ниже, в середине 2010х в среднем доля телевизора и традиционных СМИ составляла две трети всех упоминаемых респондентами источников информации о происходящем в стране и мире (40% — телевизор и 27% — традиционные СМИ), к 2018 г. эта доля сократилась до 60%, а в 2020 г. – уже до 50% (35% — телевизор и 15% — традиционные СМИ). В то же время доля интернет-изданий и соцсетей выросла с 20% в середине 2010х до 40% в 2020 г. Таким образом, доля телевизора в медиа-потреблении упала с 43% в середине 2010х до 35%, а доля традиционных СМИ, соответственно, с 27% до 15%. Вполне предсказуемо, у более богатых и более образованных доля интернет-изданий и соцсетей выше (46-48%), а у бедных и малообразованных – меньше (около 30%); соответственно, телевизор здесь по-прежнему доминирует. Но самый масштабный разрыв наблюдается в разрезе возрастов: у людей 18 – 35 лет доля интернет-источников среди источников информации составляет 60%, причем доля соцсетей – 35%, а в старших возрастах (55+ лет) доля интернет-источников составляет лишь 20%, а доля одного только телевизора выше 45% (см. График 2).

График 1. Изменения структуры медиа-потребления (источников информации) в 2009 – 2010 гг.

Источник данных опросы «Левада-центра», расчеты автора. В опросах респонденты называют несколько источников информации, которыми они в основном пользуются («Откуда вы чаще всего узнаете о новостях в стране и в мире?»), здесь ответы нормированы как доли от общего числа упоминаний всех источников информации.

График 2. Структура медиа-потребления (источников информации) в разрезе социально-демографических групп, 2020 г.

Источник данных: опросы «Левада-центра», расчеты автора. В опросах респонденты называют несколько источников информации, которыми они пользуются, здесь ответы нормированы как доли от общего числа упоминаний всех источников информации; в 2020 г. «Левада-центр» задавал вопрос «Откуда вы чаще всего узнаете о новостях в стране и в мире?» в рамках исследования «Курьер» в январе, августе и октябре, мы приводим среднее значение распределений по трем опросам.

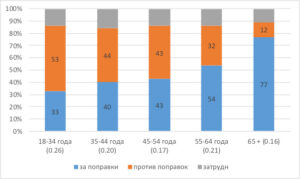

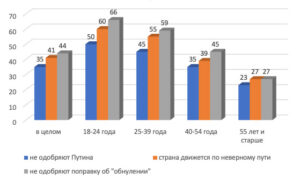

Эта асимметрия в источниках информации ведет к тому, что младшие и старшие возраста имеют дело с существенно различающимися картинами мира, что отражается не просто в различии, но своего рода инверсии оценок и предпочтений. Так, в мае – июне абсолютное большинство в возрастных группах 18 – 34 года составляли противники конституционных поправок, в возрастах 35 – 44 года они составляли относительное большинство, в следующей возрастной группе число сторонников и противников было равным и лишь среди людей старше 55 лет сторонники поправок абсолютно преобладали (График 3). С весны этого года обозначилась корреляция возраста с отношением к президенту Путину и оценкой положения дел в стране (График 4): среди молодых возрастов (18 – 39 лет) доля не одобряющих президента приближается к 50%, недовольны ситуацией в стране более 55% и не одобряли обнуления более 60%.

График 3. Отношение к поправкам по возрастным группам

Агрегированные данные ответов на вопрос «Если бы вы приняли участие в голосовании, то вы проголосовали бы за или против предложенных поправок?» из майского опроса «Левада-центра» (исследование «Курьер», 22 – 24 мая 2020 г.) и вопрос «Одобряете ли вы поправку об обнулении президентских сроков, которая позволит Владимиру Путину принять участие в президентских выборах после истечения его нынешнего срока?» июньского опроса (исследование «Курьер», 27 – 28 июня 2020 г.). В скобках указаны доли соответствующих возрастных групп во взрослом населении России.

График 4. Оценки положения дел, одобрение Путина и отношение к «обнулению» по возрастным группам.

Все три вопроса задавались в рамках июньского исследования «Курьер» «Левада-центра», т.е. представляют одну и ту же выборку.

Нельзя сказать, что взгляды старших и младших возрастов противоположны во всем и что взгляды младших возрастов последовательно демократические, значительное расхождение обнаруживается прежде всего в ряде чувствительных вопросов, попадающих в фокус сетевых дискуссий. В этих вопросах становится заметна индоктринированность и мобилизованность старших возрастов и потребителей, ориентированных на традиционные СМИ, с одной стороны, и гораздо более плюралистическая картина в младших возрастных группах и среди тех, для кого социальные сети являются важным источником информации.

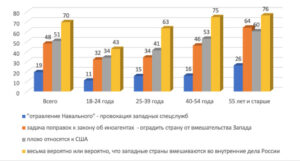

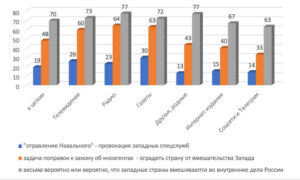

Одним из таких чувствительных вопросов является доктрина «внешнего вмешательства» — приписывание пропагандой поводов политических скандалов и оппозиционных выступлений «вмешательству Запада». На Графиках 5 и 6 представлены цифры поддержки этой доктрины среди различных возрастов и групп, доверяющих различным источниками информации. В младших возрастах (18 – 39 лет) меньше 15% верят, что отравление Навального – это провокация западных спецслужб, треть респондентов считает, что ужесточение законодательства об иноагентах призвано оградить страну от внешнего вмешательства и меньше 40% заявляют о негативном отношении к США, в старших возрастах соответствующие цифры – 26%, 64% и 60%. Легко заметить, что значения для возрастных групп 18 – 39 лет и для групп, ориентированных на соцсети в качестве источников информации, практически идентичны, также как идентичны цифры поддержки этой доктрины для старших возрастов и групп, ориентированных на информацию традиционных, не-сетевых СМИ. Как некогда в СССР, доктрина «внешнего вмешательства» сегодня является основным инструментом общественной легитимации репрессий против оппозиционной деятельности и инакомыслия, однако зона ее эффективности ограничена, как видим, преимущественно старшими контингентами, а вот до тех, чья информационная картина формируется связкой интернет-изданий и социальных сетей, доносить ее пока удается с трудом.

График 5. Поддержка доктрины «внешнего вмешательства» в разрезе возрастных групп.

Источник данных «Левада-центр», исследование «Курьер», декабрь 2020, исследование «Курьер», ноябрь 2020 (вопрос об отношении к США).

График 6. Доктрина «внешнего вмешательства» в разрезе доверия источникам информации.

Источник данных исследование «Курьер», декабрь 2020, «Левада-центр».

Отсутствие организованного сопротивления авторитарным тенденциям и институтам, с одной стороны, и ослабление факторов легитимности режима в глазах населения, с другой, провоцируют Кремль на расширение репрессивных практик и политического контроля на всех этажах социальной системы. Покушение на Алексея Навального, суд над муниципальным депутатом Юлией Галяминой (пытавшейся организовать протестную кампанию против «обнуления») и очередная порция репрессивных законодательных новел, направленных преимущественно против блогеров и расширяющих возможности уголовного преследования за участие в митингах, одобренная Думой под новый год, наглядные проявления этой стратегии. Как в Беларуси, так и в России, большой бюджетный и корпоративный сектор, пользующиеся господдержкой, стареющее население и эффективность государственного насилия позволяют поддерживать статус-кво и ограничивать проявление нелояльности.

[1] См. Diamond L. «Elections without democracy: Thinking about hybrid regimes», Journal of democracy. – 2002. – Т. 13. – №. 2. – С. 21-35; а также, например, Donno Daniela. «Elections and Democratization in Authoritarian Regimes», American Journal of Political Science. – 2013. – Т. 57. – №. 3. – С. 703-716.

[2] Freedom House. Freedom on the World (https://freedomhouse.org/report/freedom-world); V-DEM: Varietes of Democracy (https://www.v-dem.net/en/).

[3] http://liberal.ru/files/articles/7489/Dekonstrukciya_Konstitucii___chto_nuzhno_i_chto_ne_nuzhno_menyat_v_rossijskom_Osnovnom_Zakone.pdf

[4] http://liberal.ru/files/articles/7625/%D0%A0%D1%9Covaya_(ne)legitimnost.pdf

[5] Тамара Морщакова Текст и реальность: диалектика конституционного процесса и конституционных изменений // Деконструкция конституции (http://liberal.ru/wp-content/uploads/legacy/files/articles/7489/Dekonstrukciya_Konstitucii___chto_nuzhno_i_chto_ne_nuzhno_menyat_v_rossijskom_Osnovnom_Zakone.pdf)

[6] Ольга Кряжкова Правовой иллюзион: можно ли считать новую конституцию принятой надлежащим образом? // Новая (не)легитимность… (http://liberal.ru/files/articles/7625/%D0%A0%D1%9Covaya_(ne)legitimnost.pdf)

[7] Versteeg, M., Horley, T., Meng, A., Guim, M., &Guirguis, M. (2020). The law and politics of presidential term limit evasion. Columbia Law Review, 120(1), 173-248.

[8] Republicans remain far less likely than Democrats to view COVID-19 as a major threat to public health, by Alec Tyson, PEW RESEARCH CENTER (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/07/22/republicans-remain-far-less-likely-than-democrats-to-view-covid-19-as-a-major-threat-to-public-health/)

[9] Запись разговора об этом между Сергеем Фургалом и полпредом президента в Дальневосточном округе Юрием Трутневым оказалась в сети (Переговоры между Фургалом и Трутневым; https://www.youtube.com/watch?v=_akZZn2hUYk).

[10] См. Кирилл Рогов Люди соцсетей и дети телевизора // Ведомости. 29 октября 2019 (https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/29/814927-lyudi-sotssetei)