Линия зияния

Несколько лет назад я была в Мультимедиа Арт музее на выставке «Жертвам политических репрессий посвящается», где впервые увидела подлинники «лагерной сюиты» Бориса Свешникова. Они меня поразили. В 2020 «Мемориал» устроил монографическую выставку лагерной серии рисунков[1]. К сожалению, почти вся она пришлась на карантинное закрытие музеев и выставок. К счастью, эти работы прекрасно показаны в двухчасовой онлайн экскурсии, сделанной куратором выставки Ириной Галковой[2].

Опыт встречи с искусством Свешникова я попытаюсь очень приблизительно описать.

Свешников был арестован в 1946 году девятнадцатилетним второкурсником строгановского училища, и провёл в лагере восемь лет. За первые два года он дошёл до крайней степени истощения, попал в больницу, и потом вмешательством благожелателей был отправлен в инвалидный лагерь Ветлосан, где работал ночным сторожем. Относительное облегчение участи и присылаемые родителями материалы (включая альбомы с репродукциями) дали Свешникову физическую возможность рисовать. В сущности, это и была его школа — вместо той, которой он лишился.

В подробной онлайн-экскурсии куратор выставки говорит, что лагерные работы Свешникова — это сны, отлитые в формулу классической европейской графики — Брейгель, Дюрер, Гойя. Таков давно устоявшийся и справедливый взгляд: «Это не зарисовки с натуры, а сновидения вечности, скользящие по стеклу природы или истории. Маленький лагерь, маленький этап. А мир громаден и беззащитен» — писал Андрей Синявский в своём эссе «Белый эпос» (1977) для парижского альманаха «Аполлон-77».

В том же круге сновидческих метафор движется искусствовед и друг Свешникова И. Голомшток, следуя толкованию автора: «”Мы сами созданы из сновидений, и нашу маленькую жизнь сон окружает» — эти слова Шекспира, поставленные самим художником эпиграфом к своим лагерным рисункам, были для него путеводной звездой. От реального лагеря он уходил в мир лагерных снов, черпая в нем силы для выживания».

Но специфическое беспокойство, вызываемое этими работами, не хочет оставаться в пределах сна, безопасность которого удостоверяет неизбежное пробуждение.

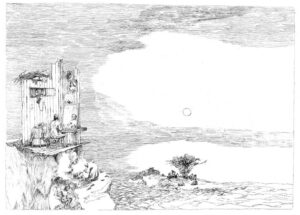

Это беспокойство можно описать примерно так: ты видишь совершенство, в котором эффект совершенства уничтожает сам себя. Ландшафт, созданный безупречно точными и экономными средствами, вдруг становится зиянием, дырой.

Мгновенная узнаваемость классического рисунка превращает все видимое в память об уже виденном. Какой-то голландский городок, или немецкий, или просто городок с офорта, или фрагмент романтической повести с таинственным сюжетом — все это узнается так безотчетно быстро, что мы не сразу понимаем, что именно видим. Наша эстетическая память видит за нас. Изображённое оставляет нас на поверхности изображения. Трудно объяснимый эффект «Лагерной сюиты» состоит в том, что ужасное растворяется не в размывании, затуманивании, метафорировании (темных метафор и сюрреалистической образности в достатке, но не они образуют пунктум этого искусства), а именно в совершенной отчетливости того, что есть. Видимое настолько ясно перестаёт быть видимым.

Знакомые фигуры традиционного пейзажного стаффажа несут куда-то носилки. На носилках — мертвецы, но взгляду нужно прервать монотонию линии, чтобы это понять. Вот галочка в сияющей чистоте белого листа — человек упал и больше не встанет, а наверху поля кучерявится что-то вроде полоски дальней рощи — нет, это конвой гонит зеков. Этот эффект «неузнавания лагеря» в непристальном смотрении (или узнавания только для своих) описывает и Синявский, наделяя его смыслом, о котором мы скажем ниже.

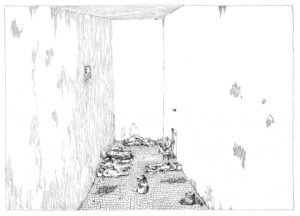

Мне пришлось очень долго вглядываться в одну работу, чтобы понять, что люди, вышедшие на внутренний балкон паноптикона и смотрящие в огромное окно, видят в нем казнь. Барочное изобилие разнообразных жестов и поз погружено в замороженную тишину. Это паскалевское «вечное молчание бесконечных пространств», оно же ледяная пустыня, по которой едет лихой человек — но нет уже никаких лихих людей. Мертвые превратились в метку на ткани, в крестик на белье, ими пишут на белом, на котором иначе совсем ничего не было бы.

На одном рисунке в качестве барочной развёртки тематических возможностей изображён целый конвейер смертей: гильотина, плаха, просто резня, а в самой гуще этого смертопроизводства стоит, делая нелепый, риторически нечитаемый жест рукой, фигура другого масштаба. Да это же зачарованный наблюдатель Каспара Давида Фридриха, всегда отворачивающийся от зрителя, чтобы зритель вошёл в него как в замочную скважину и усвоил вид на бесконечное в конечном. Он похож на ангела истории даже больше, чем прославленный персонаж Клее-Беньямина. Но перед ним нет бесконечного — скорей, бесконечно кончающееся конечное.

Наблюдатель возвышенного теперь лишен дистанции, на которой он мог бы одержать моральную победу над неизмеримостью природной катастрофы.

Художник нашёл язык для возвышенного и отрезал его. Опыт, производимый его работами — это удар сознания, а не аффекта, сознания настолько внезапно-ясного, что оно не нуждается в неизбежной многозначности языка.

Неужели эффект этой графики настолько прост: тонким пером изображено безобразное и отвратительное? Это не так. В безобразном и отвратительном прячется реактивность, отреагирование аффекта, которого здесь нет. Взгляд умиравшего, но не умершего художника обращён не вовне и не вовнутрь. Он смотрит между — он наблюдает последнюю возможность которая всегда-ещё остаётся у вещей — способность быть видимыми — едва заметными — сведёнными в линию — в точку.

Неужели эффект этой графики настолько прост: тонким пером изображено безобразное и отвратительное? Это не так. В безобразном и отвратительном прячется реактивность, отреагирование аффекта, которого здесь нет. Взгляд умиравшего, но не умершего художника обращён не вовне и не вовнутрь. Он смотрит между — он наблюдает последнюю возможность которая всегда-ещё остаётся у вещей — способность быть видимыми — едва заметными — сведёнными в линию — в точку.

Этот взгляд даёт, как отнимает. Тонкое перо вновь и вновь пригвождает глаз к единственному месту, в котором не возможно остаться и каждое место, пройденное им, оказывается точкой пригвождения. Больше всего это чистое, свободное от артикулированного аффекта письмо похоже на тексты Шаламова, но оно как бы лишено переднего плана. То, что происходит, не является событием — поэтому его так трудно увидеть.

Фокус перенесён на что-то ещё. На что?

О поразительном белом «Лагерной сюиты» говорил Андрей Синявский, не напрасно назвавший цикл «белым эпосом». Для него этот белый — фон вечности, изымающий человеческие грехи из из исторического сора и отдающий их во власть надмирному состраданию.

Но, мне кажется, способ соединять линию и пустоту, открытый Свешниковым в лагере, нельзя подвести под диалектику вечного, как бы накапливающегося во временном, как это из самых великодушных пробуждений, делает Синявский.

Но, мне кажется, способ соединять линию и пустоту, открытый Свешниковым в лагере, нельзя подвести под диалектику вечного, как бы накапливающегося во временном, как это из самых великодушных пробуждений, делает Синявский.

В такой перспективе белый Свешникова, бесконечно перевешивающий всякую линию, — это образ неисчерпаемого времени, тождественного спасению, во всяком случае — состраданию. Синявский пишет, примеряя этот белый на себя-писателя: «Почти ничего: белое поле. Белое поле — и нечего (наконец-то) на нем начертить, написать. Белое поле, возьми нас, убей, но так и останься на веки вечные — белым полем, бумагой. Чтобы никто не прочел, не наследил…»

Мы привыкли ощущать поле белого листа как великую возможность, заведомо превышающую всякое предметное заполнение. Белый — сияние такого присутствия, которое нельзя воплотить собственным действием художника. Он не нарисован, а сведен на бумагу или полотно.

Но в белом Свешникова, являет себя посюсторонность. Разверзается под ногами не бездна, а хлябь, и хляб земной вторит хлябь небесная. Она раздвигает хлябь существующего— потому что она и есть эта хлябь, чистое Здесь. Тонкое перо рисует форму, созданную усилием это зияние — не преодолеть, нет — пройти до конца. Протолкнуть повозку, пропахать плугом вставшую дыбом землю. Тонкая линия создаёт на белом разводы и складки, но белое тут же смыкается над ней вновь.

Но в белом Свешникова, являет себя посюсторонность. Разверзается под ногами не бездна, а хлябь, и хляб земной вторит хлябь небесная. Она раздвигает хлябь существующего— потому что она и есть эта хлябь, чистое Здесь. Тонкое перо рисует форму, созданную усилием это зияние — не преодолеть, нет — пройти до конца. Протолкнуть повозку, пропахать плугом вставшую дыбом землю. Тонкая линия создаёт на белом разводы и складки, но белое тут же смыкается над ней вновь.

Но главная странность этого безмятежно-ужасного пространства указывает не внутрь, а на саму точку присутствия на его кромке.

Кто смотрит? Кто способен увидеть или не увидеть все это?

Из рисунков Свешникова изъят возвышенный наблюдатель, который стоит от катастрофы на расстоянии, сохраняющим пусть не его безопасность, но его честь. Этот наблюдатель мёртв, но та дистанция, которая создавала его взгляд и сама создавалась им, непостижимым образом не только не исчезла, но сама встала на место исчезнувшего наблюдателя. Так смотрит зияние.

Свешников пишет родителям из лагеря: «Я приобрел новый взгляд на жизнь довольно утешительный, но страшный. Благодаря ему я буду жить без особых мучений. Но он далеко не радостный».

Здесь, возможно, и находится ключ к «лагерной сюите»: невозможность отделить ужасное от самой структуры различения вещей, организованной таким взглядом. «Утешительность» — в радикальной безутешности, стирающей аффекты горя, ужаса, негодования и даже самое себя.

Здесь, возможно, и находится ключ к «лагерной сюите»: невозможность отделить ужасное от самой структуры различения вещей, организованной таким взглядом. «Утешительность» — в радикальной безутешности, стирающей аффекты горя, ужаса, негодования и даже самое себя.

Именно этого «прибавочного элемента» нет в прекрасных книжных иллюстрациях Свешникова, где сохраняются характерные черты найденного в лагере стиля, но то, что образовывало внутреннее напряжение этого стиля, его нестерпимую немоту, уходит, вытесненное взглядом вполне человеческим и вполне терпимым.

Возможно, одновременность акта рисования и претерпеваемого художником опыта насилия — не внешнее обстоятельство, а условие этого отвлеченного искусства и его скрытый предмет. Одновременность отрицает дистанцию и вот художник жертвует собственным местом субъекта, чтобы его заняло дистанцирование как таковое. Можно ли назвать работы Свешникова опытом сопротивления? Обойдя и разрушив традиционные фигуры возвышенного, художник парадоксальным образом находит парадоксальный аффект, встающий на его место — по ту сторону субъектности как таковой, но в утверждении безмолвного присутствия. Ответить на вопрос — кто присутствует, что это за существо, «человек ли это», как писал по схожему случаю Примо Леви, — невозможно. Все, что у него есть — линия, хранящая память о предыдущих линиях, брошенная на пустоту. Эта подвешенность того, что было когда-то увидено и что дано теперь только в отсутствии, зиянии сквозь видимость — опыт середины века, который лежит при всей своей поздней расхожести в основании современных аффектов, в том числе политических.

[1] https://www.memo.ru/ru-ru/projects/vystavka-boris-sveshnikov-belyj-epos

[2] https://www.youtube.com/watch?v=XG7aqOgbG7k